坂靖氏の『倭国の古代学』を読む

2022年3月上旬、同書感想文連投

坂靖氏の『倭国の古代学』を読み始めました。橿考研に在職していたとのことで考古学視点からのアプローチも期待できそうかな?と。始めは『日本書紀』から説き起こしていますので、ふむふむと頷くのみ。p28

「倭国」の国名はいつ成立したか

で引っかかる。

午前10:21 · 2022年3月2日

「倭人」の初出を『漢書』とし「倭国」の記載はないとするまではいいものの、『後漢書』の倭国王帥升を引きます。いや、倭奴国で【倭国之極南界也】って出てくるでしょ?どうしてスルー?これをスルーする人、専門家でもたまにいます。実態は不明にしても記述上は確かに「倭国」。

午前10:26 · 2022年3月2日

続いて

さらに降るが北宋代に成立した『通典』には...

え?『通典』は唐中期801年頃の成立ですが?「倭面土国」と引くので北宋版『通典』と勘違いした?

午前10:29 · 2022年3月2日

その後で「魏志倭人伝」の卑弥呼を「倭女王」「倭王」と引きます。しかし斉王紀正始四年冬十二月【倭國女王俾彌呼遣使奉獻】とあり、確かに「倭国」。これを見逃す専門家もたまにおられるようで、、、というか倭人伝本文中にも「倭国」は出てきます。「魏志倭人伝」確認しながら書いたのだろうか?

午前10:35 · 2022年3月2日

p29では西嶋定生氏の所論を引いて、

「倭国」の国名自体は、後漢代や三国時代までさかのぼり、倭王や倭女王は国家連合の代表であった可能性はあるものの、倭国が統一されていたわけではないことは明らかである。

と。西嶋説についてはかつて大いなる疑問を呈し拙サイトに1頁を公開しています。

午前10:40 · 2022年3月2日

西嶋定生説批判「倭国之極南界也」及び「倭面土国」につ いて

https://hyenanopapa.obunko.com/nishijima_sadao.pdf

午前10:41 · 2022年3月2日

古代史に首を突っ込んだ当初、国家の統一とからめた邪馬台国論をしばしば見ました。でも想うんですよね。「統一」の定義って何?言葉を定義せずに論証するのはいかがなものか?

著者曰く「客観的に証明される」。それは「証明」ではなく「解釈」では?

午前10:50 · 2022年3月2日

各自それぞれの「統一」の定義に基づけば、「倭国女王」卑弥呼の時代も「統一」されていたと言えるはず。いや、あまねく統一していたわけではない!との反論は、結局自分自身にも向けられるわけで。

午前10:52 · 2022年3月2日

p31

倭国が成立し、発展した三世紀後半代から六世紀代にかけての時代は、日本史上の時代区分では、古墳時代にあたっている。

p29では

「倭国」という国名と「倭国王」の存在が客観的に証明されるのは、四三八年の『宋書』倭国伝の記載を待たなければ成らないのである。

「三世紀後半代」はどこから?

午前11:12 · 2022年3月2日

倭国が「成立し」の「三世紀後半代」の根拠が不明。p29で

四世紀に実態があるのは、奈良盆地東南部・中央部(「おおやまと」)の地域集団から王が輩出されたヤマト王権である。この段階で、倭国の統一を成し遂げていたわけではなく...

午前11:16 · 2022年3月2日

ひょっとして「四世紀に実態がある」から「倭国が成立」したのが「三世紀後半代」とか?p29で「客観的に証明」という言葉を使った割には、この成立時期論はあいまい。

午前11:28 · 2022年3月2日

p38

五世紀にようやく倭国王として、中国に遣使するまでに成長していく過程を描出した〔坂二〇二〇a〕

だから、卑弥呼も倭国女王なんです〔斉王紀正始四年=243〕。

午前11:53 · 2022年3月2日

ひょっとして著者は邪馬台国九州説なので、統一されてない➔「五世紀にようやく倭国王として、中国に遣使」なのかも。循環論法かも、、、

午前11:56 · 2022年3月2日

p38

五世紀にいたって、ようやく「倭」が「倭国」へ、その統治者が「倭女王」「倭王」から「倭国王」「治天下大王」に歩みをすすめたのである。

卑弥呼は倭国女王であり、『魏志』倭人伝には「倭国」という言葉が確かに使われています。倭と倭国を峻別するのは困難かと。

午後1:18 · 2022年3月2日

p43 張政の帰国を

『晋書』帝紀の記事から、西晋武帝の泰始二年(二六六)十一月のことであったと考えられる。⇦

時々見かけますが、魏の塞曹掾史として倭に遣わされた張政が復命したら魏は倒れてて晋へ禅譲されていたということになるんですよね。あんまり消化に良くないかも。

午後4:14 · 2022年3月2日

p44

その(邪馬台国)有力な候補地としてあげられている庄内式期の奈良県纒向遺跡の規模が、北部九州や大阪湾岸の遺跡の規模とくらべても小さいこと。

纏向より大きい「北部九州や大阪湾岸の遺跡」の具体名を挙げてほしかったですね。

午後4:23 · 2022年3月2日

同頁

三世紀半ばの日本列島において、広く西日本一帯を統治するような強大な権力を保持した女王の存在を存在を認める余地はない。

ふむふむ。こりゃ、以降の「魏志倭人伝」解釈が楽しみだ!七万余戸、水行陸行2ヶ月。

午後4:29 · 2022年3月2日

七支刀の件はパス。ただ、p54で

神功皇后は実在した人物ではない。朝鮮半島での軍事行動や外交交渉についての伝説を再構成し、「日本」や「天皇」と「任那日本府」を正当化するための潤色を加えて、白村江で戦った斉明「天皇」をモデルにし、『日本書紀』編纂時点で新たに創造した人物であろう。⇦

午後7:15 · 2022年3月2日

斉明は「白村江で戦っ」てませんが?

斉明天皇はその7年(661=白村江の2年前)7月丁巳(24)、朝倉宮で崩御。戦う前に亡くなられた斉明が神功のモデルとは解せません。神功は『風土記』にも記述が見えてますし、これはどう解釈されるのか?

午後7:24 · 2022年3月2日

p61

ヤマト王権が成立したのは奈良盆地である。纒向遺跡を支配拠点としていたことについては、異存のないところであろう。また、纒向遺跡東南部に位置する箸墓古墳(墳丘長二八〇メートル)が、ヤマト王権の初代王墓であることも、多くの承認が得られるところであろう。⇦

それでも邪馬台国は九州?

午後10:29 · 2022年3月2日

同頁

箸墓古墳は、墳丘長二〇〇メートル以上の規模を持つ大型前方後円墳の中で、年代的に最古のものである。そのことは、「布留式」がはじまった頃の土器、埴輪の起源となる特殊器台などが出土していて、すでに確定している。⇦

それでも邪馬台国は九州?

午後10:32 · 2022年3月2日

また、箸墓古墳と同規格で、その規模が三分の一、四分の一、六分の一などの古墳が、岡山県・香川県・兵庫県・京都府などに分布していることから、箸墓古墳の被葬者が西日本諸地域に影響を与えた存在であったことも確かであろう。

それでも邪馬台国は九州?

午後10:34 · 2022年3月2日

p62

逆に読み解けば、倭を代表する地位を、百済王権から七支刀を得ることによって確実なものとしたヤマト王権の王が、ここから倭国王への道のりをようやく歩み始めることとなるのである。⇦

箸墓と七支刀では約1世紀隔たっていますが、ちょっと乱暴では?

午後10:43 · 2022年3月2日

と言うか、ヤマト王権が「百済王権から七支刀を得ることによって確実なものとした」なんて解釈はどこから出てくる?後漢建武二十年の光武帝による蘇馬諟冊封は廉斯邑君。倭奴国王も卑弥呼も金印です。国家形成過程は百済より倭がより進んでいると考えられるのでは?

午後10:56 · 2022年3月2日

馬韓の国々は大きいもので一万余戸。倭は女王の都する邪馬台国のみで7万余戸。国家形成過程はどちらが進んでいたかは明白。倭は中国王朝から二度も金印を下賜されているのに、なにゆえ「百済王権から七支刀を得ること」がヤマト王権を「確実なもの」とすることになる?

午後11:00 · 2022年3月2日

「ここから倭国王への道のりをようやく歩み始める」というのも疑問。卑弥呼は倭国女王。いや、国名に異論あるをさておけば帥升も「倭国王」。帥升や卑弥呼と「百済王権から七支刀を得」て「道のりをようやく歩み始めることとなる」倭国王とは、どこが違う?

午後11:04 · 2022年3月2日

p64

『晋書』帝紀、東晋の太宗である簡文帝の咸安二年(三七二)六月条に、“遣使して、百済王余句を鎮東将軍、領楽浪太守となす”という記事がある。『三国史記』では、近肖古王二十七年春正月に使者を晋に派遣し、朝貢したとあり、季節は異なるが、年次が一致する。⇦

午後11:13 · 2022年3月2日

『晋書』簡文帝咸安二年【春正月辛丑,百濟 、林邑王各遣使貢方物。】

六月にも記事はありますが、こっちでしょう。見落としなんでしょうね。

午後11:15 · 2022年3月2日

p65

そして倭に対しては、すでに朝鮮半島南部に進出していた「ふる」の王の仲介を得て、周囲に不安定要素をかかえながらも、朝鮮半島との交渉を模索していたヤマト王権の王に七支刀を贈ったのである。⇦

午後11:26 · 2022年3月2日

この“「ふる」の王”は数ページ前に出てきますが、「すでに朝鮮半島南部に進出していた」ってのは既出だっけ?頁を戻すのがメンドイのでパス。

しかし、大和盆地の一地域である「ふる」と「朝鮮半島南部」とが結びつく?著者のマインドに付いていくのは難儀かも。

午後11:27 · 2022年3月2日

第二章 倭と百済の外交の始まり

は、百済の始祖伝説と百済王権の古址についての解説。p70に「倭との交渉を示す埴輪」という項が。円筒埴輪の破片とかで、

七支刀に文字が刻まれた時代に、百済王城にもちこまれた倭産の唯一の遺物である。⇦

とか。それほど重要なものなんだろうか?

午後11:42 · 2022年3月2日

第三章 倭と金官国

に入ると、ますます考古学および『書紀』からの分析が深化。昨今、倭と中華との関係で倭の古代史を説く傾向が強いので、視点としては悪くないのかも知れないが、いかんせん専門的(特に考古学)に過ぎてほとんど脳内スルー状態(-_-;

午前10:27 · 2022年3月3日

p92

中国史書や金石文などの記述では、この部族国家の一国である金官国を指す呼称として「任那」が使用されている。⇦

要提示「中国史書や金石文など」の具体例

午前10:34 · 2022年3月3日

同頁

広開土王碑に刻まれた「倭」「倭寇」「倭賊」は、こうした(日本列島各地の)王や新興勢力を指しているのであって、ヤマト王権のもとに編成された組織的な兵力であったわけではないと考えられるのである〔高田二〇一七、若槻二〇一九〕。

午前10:37 · 2022年3月3日

ということは、(日本列島各地の)王や新興勢力が(五世紀代を通じて)半島へ侵攻した過去の記録(記憶?)に基づいて『書紀』に書かれたと?

すると倭王武の上表文中の【渡平海北九十五國】も【自昔祖禰】の事績ではなく虚構だという解釈でしょうか?

午前10:46 · 2022年3月3日

p93からの

第四章 413年の倭の遣使

では先述の神功可空説の上で、

はたして応神天皇は実在したのだろうか。⇦

と。大丈夫なんだろうか?と余計な心配をしてしまい、、、

午前11:05 · 2022年3月3日

p104

『日本書紀』の記述の矛盾や神話的・説話的な内容をつくまでもなく、ホムダワケという人物が実在したわけではなく、複数の人物の伝説が合成されたものとみるべきであろう。⇦

ますます大丈夫だろうか?と、、、

午前11:14 · 2022年3月3日

同頁

こうした古墳の築造状況からみれば、四一三年の遣使のときのヤマト王権の王は、仲ツ山古墳・コナベ古墳・新木山古墳の被葬者であったと考えられる。ヤマト王権の王のなかの王は不在であり、政権はまったく安定していなかったのである。⇦

そんなことまで言えるんでしょうか?古墳を分析して。

午前11:18 · 2022年3月3日

そもそも天皇の架空説を唱えるのならば、実際の系譜を提示する必要があるのではないかと思ってしまいます。まさか木の股から生まれたわけでもないでしょうし、いきなり天孫降臨したわけでもないでしょうから、、、

午前11:20 · 2022年3月3日

第五章 「かづらぎ」の王と加羅国

あたりに進んでいますが、眼が紙の上を滑ってしまい文章が脳内に入ってきません。比較的他者の論文なども引用されてあるんですが、こういう空気が現在の日本古代史学会の空気なんでしょうかねぇ、、、

午後2:20 · 2022年3月3日

p138 視線が滑りに滑って第五章の終わりまで。

くり返し述べるが、「かづらぎ」の王の活動は、ヤマト王権の王の意思とは別の主体的・独自的なものであった。「かづらぎ」の王は、独自の支配領域を有し、独自の生産組織をもつことによって、ヤマト王権の王と対峙した。⇨

午後3:35 · 2022年3月3日

そしてヤマト王権の王に先んじて国際外交を展開していたのである。⇦

うーん、一部文献は援用するものの、主に古墳や遺跡の分析から「国際外交」まで窺い知ることができるんだろうか?

午後3:37 · 2022年3月3日

第六章 倭とキビ王権 p140

私は「キビ」においては、独自の支配領域を確保した王とそれを支えた集団が存在し、独自の国際外交を展開していたことは明瞭であるが...

「明瞭」と言えるほどの「独自の国際外交」の具体的な事例は?

午後3:46 · 2022年3月3日

p162 讃の朝貢 という段で倭讃について述べてますが、『梁書』に見える【晉安帝時,有倭王賛】(義煕9年、是歲,高句麗、倭國及西南夷銅頭大師並獻方物)について省いてるのは前述してありましたっけ?あったようななかったような、、、遡るのがメンドイ(×_×)

午後7:04 · 2022年3月3日

p163

そして四二一年に、ようやく讃がやや出遅れて国際外交デビューを果たしたのである。⇦

「出遅れ」というのは百済腆支王の東晋への朝貢(416)と比べてのこと。義煕9年(413)の倭王賛記事を採用すれば「出遅れ」ではないはずですが、、、何か意図があるのか?

午後7:08 · 2022年3月3日

同頁

安東将軍・倭国王という官爵を与えられ、中国皇帝の後ろ盾を得た讃は、ここからようやく国内の統一にむけて緩やかな歩みをはじめることとなるのである。見方を変えるなら、国際外交デビューを果たして中国皇帝の後ろ盾を得たからこそ、統合への歩みをはじめたといえる。⇨

午後10:33 · 2022年3月3日

ここに、讃が、海外交渉のために難波に政治拠点をおいた可能性が浮上する。⇦

東夷諸国の官爵については、対外的見栄の張り合いみたいに解釈していましたけど、「国内の統一」のためだったという見方?自称:使持節都督倭百濟新羅任那加羅秦韓慕韓七國諸軍事安東大將軍倭國王なんてのが国内で有効?

午後10:39 · 2022年3月3日

「讃は、ここからようやく国内の統一にむけて」と言いますが、その頃の『記紀』にそんな活動が記載されてましまたっけ?「難波に政治拠点をおい」て対外活動をしたらしき様子は見えますが、「国内の統一」はどうでしょうか?むしろ4世紀代の方が東征征西記事が濃いような、、、

午後10:46 · 2022年3月3日

p174

いずれにせよ、大山古墳の築造をもって、古墳墳丘の大型化は頂点に達した。古墳の墳丘規模だけを指標にするなら、この時期にヤマト王権は最も強大な実力を有し、覇権をとどろかせたことになるのだが、史実はそうではない。⇨

午後11:21 · 2022年3月3日

結章で後述するように、倭国が専制的な体制を具備し、地方支配を実現するのは、六世紀を待たなければならない。前方後円墳が最大規模となった五世紀前半代で、ようやく中国との国際外交デビューを果たし、さらに版図を拡大して、地位を確定していくのである。⇨

午後11:24 · 2022年3月3日

このことからも前方後円墳は、政治体制を体現しているのではないといえるだろう。⇦

概ねヤマト王権の勢力伸張を裏付ける徴証と見られるのは前方後円墳の全国展開、三角縁神獣鏡の分有、そして景行・仲哀・神功・ヤマトタケルの征西東征ではないかと思うんですが、、、恐らく4~5世紀代の話。

午後11:28 · 2022年3月3日

征西➔西征ですね。征西将軍というのはありますけど、、、

午後11:39 · 2022年3月3日

第七章 倭の五王の政治拠点と墳墓 を読み進んでいますが、『記紀』や『宋書』に見える王名と古墳とを結びつけています。意欲的な試みなのかも知れませんが、どうも飲み込めないですね。そこまで推測が可能なものか?

午前10:25 · 2022年3月4日

p196

倭隋は、倭国王珍によって平西将軍に推挙され、除正されている。平西将軍が文字どおり西国平定の任を担っていたとするなら、多量の甲冑を保有し、その兵力を誇示していた黒姫山古墳の被葬者こそ、倭隋にふさわしい。⇦

というあたりが典型。

午前10:27 · 2022年3月4日

御陵や御陵参考地は未発掘なので、一体どんなものが副葬されているのか不明。主要古墳すべてが発掘され、それらの副葬品を比較したところ、黒姫山古墳が特に「多量の甲冑を保有し」ていると判明したら、なにか推考に資するのかも知れませんが、、、

午前10:39 · 2022年3月4日

そもそも著書はp189で

この場合、倭隋が得た平西将軍は、珍の安東将軍より一級しか差がない。

と言っているのに、全長122mと巨大古墳の3/1以下という貧弱な規模の古墳を隋に比定するのは甚だアンバランスではないかと。

午前10:44 · 2022年3月4日

次頁では

また、「キビ」においては、大山古墳や土師ニサンザイ古墳と同時期にあたるのが、先に吉備上道臣田狭の墳墓と想定した両宮山古墳があり、田狭を懐柔して瀬戸内の海上交通をおさえる意味でも、珍によって推挙された田狭が、平西将軍号を除正された可能性がある。⇦

午前10:51 · 2022年3月4日

え?「黒姫山古墳の被葬者こそ、倭隋にふさわしい」と言っていたのに?保険をかけたんでしょうか?

また、次章で後述する「キ」の王にあたる淡輪古墳群や木ノ本古墳群の被葬者もその候補者である。⇦

「黒姫山古墳の被葬者こそ、倭隋にふさわしい」はどうなった?

午前10:54 · 2022年3月4日

p197 倭国王珍の時代のこととして、

しかし、相次ぐ反乱と戦争があり、決して安定した状態になかったことは明らかである。⇦

「相次ぐ反乱と戦争」とは具体的に何なのだろうか?と思ってしまいます。著者は五王の各天皇への比定を「あまり意味がない」とする見解を紹介します。

午前11:03 · 2022年3月4日

では具体的比定は措いて、『記紀』の該当すると思われる時代の記述の中から、「相次ぐ反乱と戦争」の箇所を列挙すべきではないかと思うのですが。

午前11:05 · 2022年3月4日

まさか『宋書』倭国伝の【自昔祖禰,躬擐甲冑,跋涉山川,不遑寧處】の「禰」を『梁書』にみえる「彌」のことと読んで彌が東征西征に「不遑寧處」なんて言うつもりはないでしょうし、、、

午前11:10 · 2022年3月4日

p199にこの件が

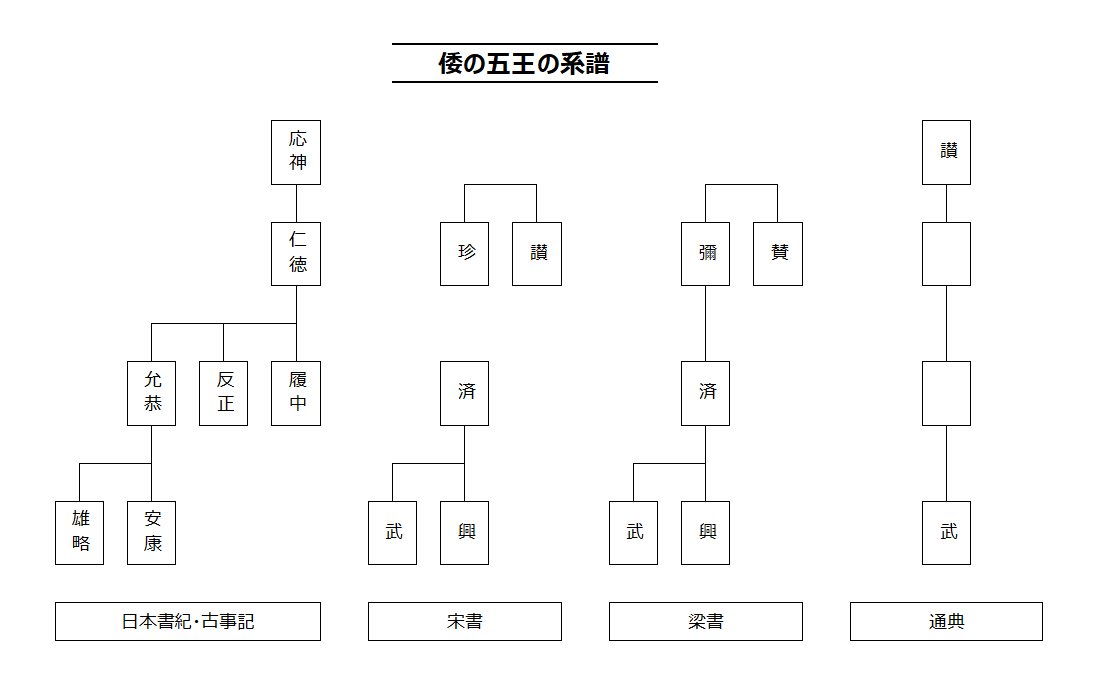

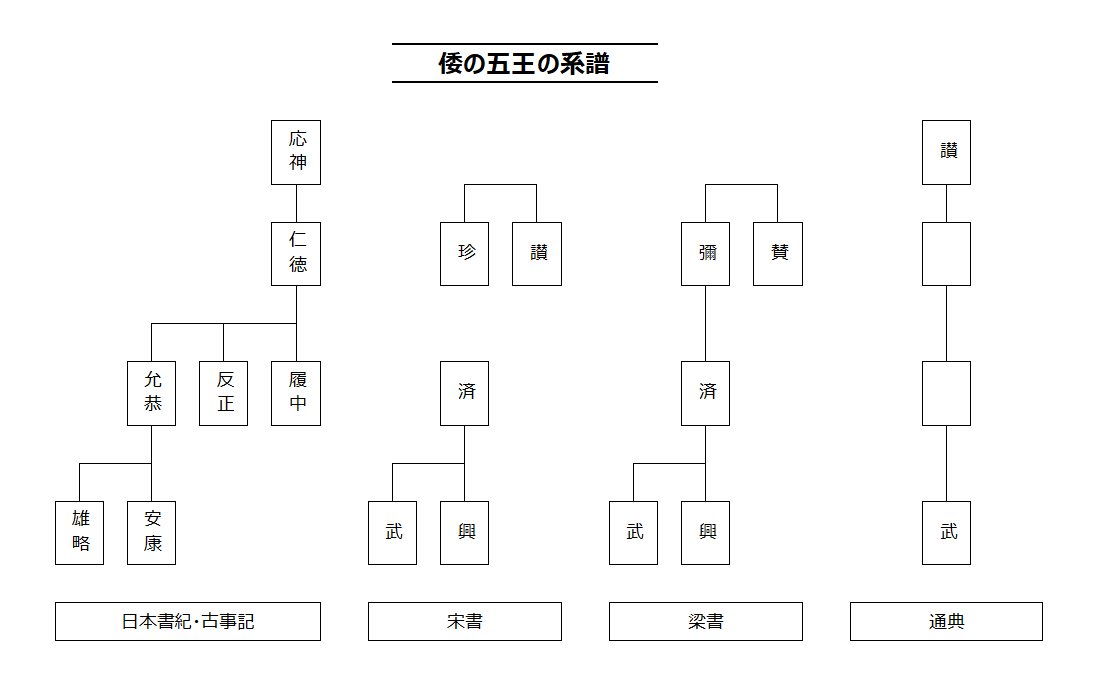

『宋書』には、珍と済との系累が示されていない。ところが、後世に編纂された『南斉書』に後続する『梁書』倭伝には、“倭王賛がいた。賛が死ぬと弟の彌を立てた。彌が死ぬと子の済を立てた”とある。彌は珍の誤字とみられている。⇦

珍➔彌という誤字?どうですかねぇ?

午前11:30 · 2022年3月4日

かつてこの異同について興味を持ち以下の頁をUpしました。

漢籍にみる倭王「珍」の表記

https://hyenanopapa.obunko.com/waou_chin.html

この表には載せていませんが、『翰苑』倭国条所引(宋死弟)『宋書』では「珎」で「珍」の異体字です。

※宋死弟は本文中の文字が紛れた錯字か。

午前11:44 · 2022年3月4日

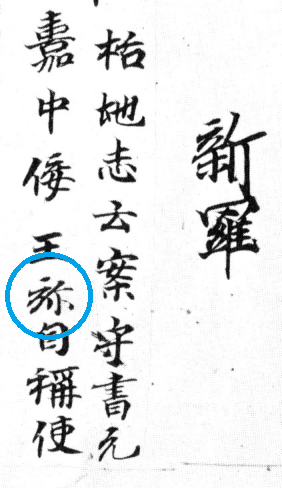

『翰苑』「新羅条」所引『括地志』では弓偏か(方偏に見える)。

午前11:56 · 2022年3月4日

『翰苑』「新羅条」所引『括地志』では、少なくとも「珍」の王偏ではない。方偏に見えますが弓偏の誤りだとすれば、「彌」説にも少しく可能性が(≒弓不)。また「珍」は寶という意味があり、珎を寶の俗字「寳」の省画と見る案も。

とにかく珍を画数のはるかに多い彌と誤ったというのは消化に悪い!

午後4:37 · 2022年3月4日

199-200

ただし、『梁書』はあくまで後世に編纂されたものであって、珍と済とがはたして親子関係にあったかどうかはさだかではない。⇦

余計な一言を。『梁書』のまた後世に編纂された『通典』では武が讃の曽孫ということになっています。

午後5:01 · 2022年3月4日

倭隋の話が出てましたので、ついでに一言。通行本『宋書』では隋ですが、『南史』、『太平御覧』所引『南史』、『通志』、『文献通考』では「洧」となっています。隋の同音字に陏があり、これから洧へ転訛したのかも。

午後5:13 · 2022年3月4日

阝と氵の異同は既に川村明氏が「九州王朝説批判」の中で、『隋書』夷蛮伝高麗王の「湯」と高祖紀の「高陽」の例を挙げておられました。

午後6:27 · 2022年3月4日

p201

倉西裕子氏の「倭の七王」説を紹介しています。則ち、賛・讃・珍・彌・済・興・武の七王。〔倉西二〇〇三〕とあるので巻末の参考文献を引くと、

『日本書紀の真実―紀年論を解く』講談社選書メチエ

とあります。読もう読むまいか、それが問題だ!

午後6:35 · 2022年3月4日

同頁

さらに、この倉西氏の紀年論に基づく一方、聖・俗の二王が並立し、役割分担しながら国内統治をおこなっていたことを前提にして、倭の五王とその墳墓を比定する見解〔岸本二〇二〇〕もある。⇦

『倭王権と前方後円墳』塙書房。暫く倭の五王から遠ざかっているうちに大変なことになってる模様!

午後6:39 · 2022年3月4日

そう言えば百衲本『隋書』扉の題字は「陏書」だった!

午後6:44 · 2022年3月4日

坂靖氏の『倭国の古代学』に戻ります。p209

菅原からは、やや離れた地にはなるが佐紀古墳群の東端近くに、ヒシャゲ古墳(墳丘長二一九メートル)があり、これを私は興の墳墓であると考えている〔坂二〇一三〕。⇦

この〔坂二〇一三〕を読んでみないと、いや読んでも多分理解できないでしょう。

午前11:14 · 2022年3月5日

同頁

済と興のあいだは、順調な王位継承がなされなかったことをみてきたが、埴輪生産の観点からみれば、済から興へ多大な影響を与えている。埴輪生産の技術は、この両者のあいだで受け継がれたとみることができる。⇦

素人的には非常に違和感を感じます。

午前11:18 · 2022年3月5日

済とか興というのは中国正史上の倭王名ですよね。『宋書』などに「埴輪」についての記述があるわけでもないのに、埴輪という考古学的事物が五王の名とシームレスに接続しています。当今の考古学会あるいは古代史学会では、このような手法が一般化されてるんでしょうか?

午前11:21 · 2022年3月5日

私が古代史や古墳に関心を持ち始めた頃は、古墳を扱う考古学では、一部に見られる古墳と天皇との安直な比定を戒める空気があったように記憶しています。天皇の場合は陵墓伝承がありますので一概に斥けることも出来ないでしょうが、倭の五王と古墳とを埴輪で直結させるのはどうなんでしょう?

午前11:27 · 2022年3月5日

①倭の五王を特定の天皇に比定するのも大変!

②天皇の陵墓を特定の古墳に比定するのも大変!

①+②を同時にやってのけた!というのなら画期的成果と言えそうですが、、、

午前11:31 · 2022年3月5日

p209

済と興のあいだは、順調な王位継承がなされなかったことをみてきたが、埴輪生産の観点からみれば、済から興へ多大な影響を与えている。埴輪生産の技術は、この両者のあいだで受け継がれたとみることができる。⇦

参考文献を多用するスタイルからして、この本の想定読者は専門畑の人かも。

午後4:19 · 2022年3月5日

p230

ワカタケル大王は、この「キ」の王の実力をおそれながら、危ない均衡を保っていたのである。⇦

よく分りません。

午後11:32 · 2022年3月5日

p244 清寧・顕宗・仁賢・武烈は実在したか

というあたりを読んでいますが、各種参考文献を引きながら諸天皇の実在性に疑問符を付けていきます。

文献史学の人が古墳の編年や天皇への比定という優れて実証的である考古学畑に踏み込んできたら、考古学者である著者はどんな気分になるんしょう?

午後10:30 · 2022年3月6日

p249から隅田八幡神社人物画像鏡の話に入ります。深い考察をされているのは傾聴に値するんでしょうが、この銘文の解釈は多く出されており、未だ定見を得ないのではないかと素人的には思っています。とにかく一文字一文字が不確定すぎる。

午後10:55 · 2022年3月6日

読み進めていますが、どうもストンと腑に落ちる箇所が少ないような。p280

応神天皇五世孫という系譜は、皇位の断絶があった武烈と同時代に位置づけるための後付けであろう。⇦

見慣れた光景。武烈崩御後に大伴金村が応神五世の孫・倭彦を立てようとして逃げられますが、この話も「後付け」?

午前10:16 · 2022年3月7日

p281

こうした地理的条件を活かして、オオド王が産まれたときには、すでに大王となるためのネットワークが形成されていたといえよう。⇦

なら倭彦など担ごうとせずにじかにオオド王を立てればよかった。いったい『書紀』の記述の取捨選択の基準はどこにある?

午前10:35 · 2022年3月7日

継体がヤマトに入るまでアチコチ転々としていたことはよく言われること。「産まれたときには、すでに大王となるためのネットワークが形成されていた」のなら、なんですぐにヤマトに入らなかったのか?恐らくその解説もあるんでしょう。

午前10:38 · 2022年3月7日

p282

大王位につく前のオオド王は、ヲシ大王の時代にヤマトの「おしさか」宮にいた。⇦

これは隅田八幡神社人物画像鏡の解読からですよね。つまり503年(p258)。しかし継体紀元年(507)、物部麁鹿火らを遣わした先は「三国」。『書紀』の記述と辻褄があわないのでは?

午前10:52 · 2022年3月7日

p286で倭彦の話が出てきます。「丹波国桑田郡(略)から迎えようとするが失敗する」。然る後、「オオド王を大王として迎えることになったとする」。あれ?倭彦の「丹波国云々」は引いても、オオド王の「三国」には触れていません。「オオド王は樟葉宮に到着し」。どこから?

午前11:28 · 2022年3月7日

p196

しかし、この反乱の本質は新羅と独自外交をおこない、北部九州一円を支配し威勢を誇った一大勢力が、倭国王のもとに軍事的に屈服し、これ以降、ヤマト王権が中央、「ツクシ」は地方という関係ができあがったことを記しているのである。⇦

「これ以降」以下が疑問。

午後6:13 · 2022年3月7日

継体紀21年の磐井の言葉

「今こそ使者にあれ、昔は吾が伴として肩を摩り肘を觸りつつ共器にして同に食ひき」

の評価は?

午後6:22 · 2022年3月7日

磐井は筑紫国造。筑紫国造は孝元天皇の皇子大彦命を祖とします。「オオド王と激しく対立し」「倭国王のもとに軍事的に屈服した」いわば“逆賊”が、なにゆえのちの『書紀』において大彦命を祖とする旨書かれることになったのか?視点を変えなければ説明がつかないのではないかと。

午後6:36 · 2022年3月7日

p305で半島南部の前方後円墳の平面図が12点掲示されていますが、国内の築造技術と比べて稚拙のように見えます。恐らく形だけ真似たのでしょう。石垣を積む穴太衆という技術者集団が戦国時代にいたようですが、恐らく古代には幾何学的設計のできる古墳築造技術者集団がいたのではないかと。

午後7:18 · 2022年3月7日

p310

筑紫国造であった磐井が反乱をおこしたのち、糟屋屯倉を差しだしたというのは、実はその順序が逆であり、反乱後に葛子が国造となり、糟屋屯倉が設置されたとみるべきである。⇨

午後11:04 · 2022年3月7日

つまり、磐井の場合は、国造として中央から任命されていたわけではなく、独立していたのであって、葛子の代になってようやく「ツクシ」の国造におさまり、糟屋の地を大王の直轄する屯倉として召し上げられたのである。⇦

葛子が筑紫の国造になったというのはどこから?

午後11:05 · 2022年3月7日

確かに欽明紀15年(554)12月に「有能射人筑紫國造」と見えますが、葛子とも書いてありませんし、同年条には「竹斯物部莫奇委沙奇」という弓の名手が出てきますが、葛子ではない。著者は次頁に別件で「証明する材料はない」と書いています。葛子の国造を「証明する材料はない」んでは?

午後11:11 · 2022年3月7日

著者は『書紀』の記述をそのまま受け入れている部分もあるかと思えば、葛子と屯倉のように「実はその順序が逆であり」(p310)などと裏返して理解しようとする。そのような理解が妥当であるという根拠はどこに?

午後11:17 · 2022年3月7日

継体紀をフツーに読めば、葛子は父・磐井の罪に連座することを恐れて糟屋の屯倉を差し出した!となるのでは?そういう理解では不都合が生じるというのなら、その不都合を先に示してもらわないと、理解が進まないような、、、

午後11:22 · 2022年3月7日

とりあえず読了。

#坂靖 #倭国の古代学

しかし、書評は邪馬台国に言及してましたので、も少しその関連の考察があるかと思ったんですが、極めて僅少レベル。

hyena_no_papa

@hyena_no

·

3月2日

返信先: @VacQumaさん

毎日新聞に載った書評を幸い読むことが出来ました。邪馬台国九州説のようだったので、食指が動いて、、、橿考研在職経験アリで九州説というのに興味を惹かれました。掲示板時代にも噂は聞いていたんですよね。橿考研の中にも九州説の人がいるって、、、考古学、国内文献、漢籍いずれにも通じてるかと。

午前10:33 · 2022年3月8日

こりゃ、以降の「魏志倭人伝」解釈が楽しみだ!七万余戸、水行陸行2ヶ月。

https://twitter.com/hyena_no/status/1498923368925450243?s=20&t=rT9iRAIyztvkbH3Wj-ayRg

なんて先週は期待したんですが、「魏志倭人伝」の解釈はナシ!

hyena_no_papa

@hyena_no

·

3月2日

同頁

三世紀半ばの日本列島において、広く西日本一帯を統治するような強大な権力を保持した女王の存在を存在を認める余地はない。

ふむふむ。こりゃ、以降の「魏志倭人伝」解釈が楽しみだ!七万余戸、水行陸行2ヶ月。

午前10:39 · 2022年3月8日

五世紀にいたって、ようやく「倭」が「倭国」へ、その統治者が「倭女王」「倭王」から「倭国王」「治天下大王」に歩みをすすめたのである。

https://twitter.com/hyena_no/status/1498875413099020289?s=20&t=rT9iRAIyztvkbH3Wj-ayRg

だから「倭」の邪馬台国はスルー?そりゃねーべ!の一言。

hyena_no_papa

@hyena_no

·

3月2日

p38

五世紀にいたって、ようやく「倭」が「倭国」へ、その統治者が「倭女王」「倭王」から「倭国王」「治天下大王」に歩みをすすめたのである。

卑弥呼は倭国女王であり、『魏志』倭人伝には「倭国」という言葉が確かに使われています。倭と倭国を峻別するのは困難かと。

午前10:43 · 2022年3月8日

p44冒頭

(三世紀半ば)小さな部族国家が分立する中で...

「魏志倭人伝」には邪馬台国が七万余戸と明記してあります。いや、それは違う!というのなら、それを「証明する材料」を出さなくてはなりません。『書紀』は細かい記述まで拾い上げて信拠するのに「魏志倭人伝」は放擲?

午前10:50 · 2022年3月8日

同頁

そうしたなか、私は、女王卑弥呼や壱与の統治の範囲は、北部九州に限られていたとみた。⇦

じゃ、「魏志倭人伝」の水行陸行はどのような解釈になるのか?それが虚妄の数値だというのなら、それを根拠とともに示してもらわねば説得力はナシ。

午前10:58 · 2022年3月8日