>伊都国以降の部分の語順がそれまでと違っている

もともとそうであったかどうか?ここが一つポイントです。本来は『梁書』や『太平御覧』所引『魏志』の如く、「又」の文字を有していたのでは?『梁書』より古い『廣志』にも「又」がありますので本来は「又」があったと見ます。なので順次式でしか。

午前10:48 · 2020年5月7日

仮に古来「又」の字は無かったとして『梁書』『御覧』が改変したとするなら、彼らは順次式に理解したということになります。決定的なのは元の馬端臨『文献通考』按語に【渡三海歴七国】とあり、この七国に投馬国を含むことは明らかです。『文献通考』所引『魏志』は刊本と同じく「又」はありません。

午前10:58 · 2020年5月7日

この件(渡三海歴七国)についての出典を明記しておきます。『鹿児島経大論集』増村宏氏「倭国・日本国の所在と大きさ--続・旧新両唐書日本伝の理解」です。

午前11:04 · 2020年5月7日

『文献通考』四裔考・倭の「歴七国」 https://hyenanopapa.blog.fc2.com/blog-entry-1145.html

14世紀、元の馬端臨『文献通考』倭条の「按語」を見ても、「倭人伝」の行程文が〝直列式〟に読むべきであることは明白と言えよう。

つまり、#邪馬壹国博多湾岸説 など成立しません。

午前10:12 · 2020年9月29日

ついでに言えば『梁書』『太平御覧』所引『魏志』には「又」が見えます。仮に陳寿原文が現行刊本の如く「又」の無いものだとしても、唐代、宋代の編者は〝直列式〟に理解したのであり、元代の『文献通考』も併せて考えれば〝直列式〟に理解すべきことは明らかです。北部九州から水陸2ヶ月の地は何処?以上を要するに、「女王之所都」たる「邪馬壹(臺)国」は、不弥国から水行陸行計2ヶ月のところにあるということになる。この条件に適う場所が九州島内にあるのであれば、それは候補地の一つとなりうる。橋本増吉が「耶馬臺国の位置に就いて」の中で見せたような〝英断〟を以てすれば「九州説」への〝活路〟も或いは開けてくるのかも知れない。

午前10:18 · 2020年9月29日

〈参考〉 橋本増吉は「水行二十日」「水行十日陸行一月」の記事を不審とし、「されば予は寧ろ此くの如き記載は、之を何等かの誤謬として全然排棄するを以て最も賢明なる処置と信ずるのである。」と断じている。大正十二年五月、六月『史学』二-三、四所収。1981年7月20日創元社刊・佐伯有清編『邪馬台国基本論文集Ⅰ』p231。

「漢籍電子文献」より。web上で表示できない文字は修正、圏点は削除

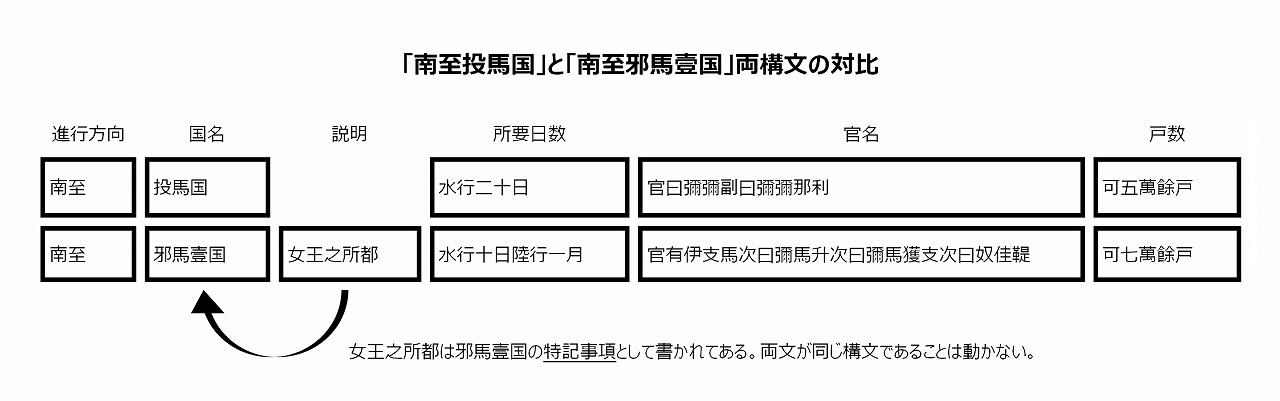

從郡至倭循海岸水行歴韓國乍南乍東到其北岸狗邪韓國七千餘里始度一海千餘里至對馬國其大官曰卑狗副曰卑奴母離所居絶島方可四百餘里土地山險多深林道路如禽鹿徑有千餘戸無良田食海物自活乖船南北市糴又南渡一海千餘里名曰瀚海至一大國官亦曰卑狗副曰卑奴母離方可三百里多竹木叢林有三千許家差有田地耕田猶不足食亦南北市糴又渡一海千餘里至末盧國有四千餘戸濱山海居草木茂盛行不見前人好捕魚鰒水無深淺皆沈沒取之東南陸行五百里到伊都國官曰爾支副曰泄謨觚柄渠觚有千餘戸世有王皆統屬女王國郡使往來常所駐東南至奴國百里官曰兕馬觚副曰卑奴母離有二萬餘戸東行至不彌國百里官曰多模副曰卑奴母離有千餘家南至投馬國水行二十日官曰彌彌副曰彌彌那利可五萬餘戸南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月官有伊支馬次曰彌馬升次曰彌馬獲支次曰奴佳鞮可七萬餘戸